学校の教育活動の様子(学校訪問から)

教育局では、管内の学校の実情を把握し、学校へのよりよい支援の在り方等を検討するため、局長と若手職員による訪問など、機会を捉えて学校訪問を行っています。このコーナーでは、訪問した学校の中から、教育活動の様子を紹介させていただきます。

滝川市立滝川第三小学校を訪問しました(2022年10月25日)

滝川第三小学校では、学校教育目標「すすんで実行し 力を合わせて やりぬく子ども」のもと、児童の主体性や創造性を引き出す教育活動が展開され、ICTの活用により、個別最適な学びと協働的な学びを実現しようとする取組が進められています。

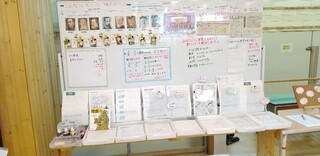

6年生の教室前には、児童が学習過程で発見したことや学習の成果を展示するコーナーが設置され、それを下学年の児童が目にし、手に触れることで、将来の自分の学びへの思いを馳せることができるよう工夫されていましたが、これも児童自らのアイディアにより創り出されたものということで、児童の創造性を大切にする学校の姿勢がよく表れており、今後、学校の教育活動が更に充実していくことが期待されます。

深川市立音江小学校を訪問しました(2022年10月19日)

音江小学校では、「自主性・創造性に富む心豊かなたくましい児童の育成を図る」を教育目標とし、地域の特性を最大限に活かした教育活動が展開されています。その具体的な取組として、近隣に所在するネイパル深川での通学合宿や、地元の花き生産組合の方々の協力のもと実施している花育授業などが行われています。

本校では、ICTを活用した学習が日常的に行われていることが大きな特色となっており、今回の訪問時も、児童は1人1台端末を活用しながら自分なりに課題を見つけたり、学びの過程で自分の考え方と友達の考え方を発表し合ったりしながら、それぞれの学びを深めていく姿がみられ、今後、個別最適な学びと協働的な学びの融合が更に充実していくことが期待されます。

沼田町立沼田学園(沼田小学校・沼田中学校)を訪問しました(2022年10月11日)

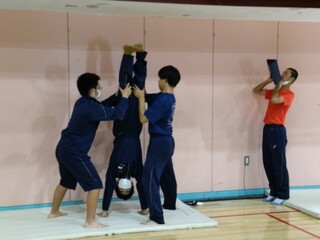

沼田学園(沼田小学校・沼田中学校)では、施設分離型の小中一貫教育が行われています。小学校から中学校、中学校から小学校への乗り入れ授業にも積極的に取り組んでおり、児童生徒の学びの連続性・系統性を大切にした教育活動が展開されています。

そのほか、町の伝統行事である「夜高あんどん祭り」に小・中学校ともに全校で参加するなど、文字どおり「地域とともにある学校」として、地域づくりにも大きく貢献しており、児童生徒が郷土への思いを胸に刻みながら、更に学びを深めていくことが期待されます。

沼田学園の教育活動の詳細については、沼田町ホームページ内の沼田学園のコーナーもご覧ください。

芦別高校を訪問しました(2022年10月7日)

芦別高校では、英語・数学での習熟度別クラス学習や、商業科目等での学びを活かした資格取得など、進学から就職まで幅広い生徒の進路志望に対応した活動が展開されています。

地域との連携による活動が活発に行われていることが大きな特色となっており、芦別市教委との連携で実施している「芦別市地方創生塾」の一環として高校生カフェ「YOTTE(ヨッテ)」を開催し地域の活性化に貢献する活動や、芦別ロータリークラブの協力により実施している就職希望者への模擬面接など、地域の協力なしには実現できない取組も数多く行われており、今後も地域との連携・協働による教育活動が更に充実していくことが期待されます。

芦別高校の教育活動の詳細については、学校の公式サイトもご覧ください。

芦別市立芦別小学校を訪問しました(2022年10月7日)

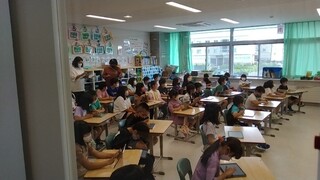

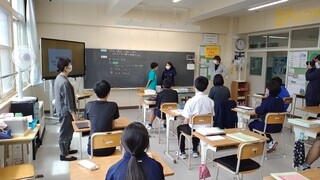

芦別小学校では、主体的・対話的で深い学びの実現を目指し、新時代に向けた授業づくりに取り組んでいます。訪問時に参観した授業では、歴史学習の中で、児童一人一人が学習の目標を立て、それを相互に発表し合うという活動が行われていました。こうした活動を通して、それぞれの児童が1時間単位の授業だけでなく、単元全体の見通しをもって学習に取り組むことを目指しており、これが学校全体で、様々な学習活動を通じて行われることで、児童の学びが更に深まっていくことが期待されます。

由仁町立由仁中学校を訪問しました(2022年10月6日)

由仁中学校では、小学校と中学校の一貫性を意識したカリキュラムの構築や、学習面や生活面での9年間を通して目指す児童生徒の姿を策定するなど、町の地域性を活かした小中一貫教育を目指した教育活動が展開されているほか、数学科での少人数指導など、生徒の学びの確実な定着を目指した取組も進められています。

訪問時には外部講師の方々を招いてアイヌ文化に関する特別授業が行われ、北海道の歴史や文化を大切にする心を育む活動にも取り組んでおり、多彩な教育活動を通じて、生徒の学びの更なる充実が期待されます。

栗山町立栗山小学校を訪問しました(2022年10月4日)

栗山小学校では、「心豊かに学び豊かに ~明るく 楽しく 美(うるわ)しく~」という教育目標のもと、様々な教育活動が展開されています。授業でも、児童同士の確かめ合いや話し合い、認め合いが大切にされています。

そのほか、地域の自然環境を活かした体験学習や、ICTの活用などにも積極的に取り組んでおり、今後、協働的な学びの更なる充実が期待されます。

栗山小学校の教育活動の様子については、栗山町ホームページ内に設けられた学校のページもご覧ください。

岩見沢市立南小学校を訪問しました(2022年10月3日)

南小学校への訪問では、児童会の前期役員の皆さんと空知教育局長との対談の時間を設けていただきました。「南小学校のよいところは?」という局長の質問への答えは「知らない子でも、困っている子がいたら、助けてあげられるところ」。助け合いの精神が全校児童に浸透していることに、児童が自信を持っていることがうかがわれました。

そして「児童会から全校に向けてのお願いなどを徹底したいときに苦労したことは?」という質問への答えは「1年生から6年生まで、みんなに同じように分かってもらうようにするのが大変だった」。1年生が理解でき、その心に響く言葉と、6年生のそれとは異なる中、どうすれば全校児童に理解され納得してもらえるか、相手に「伝わる」ことに児童会の皆さんが心を砕いていることがよく分かりました。これに呼応するように、6年生では夏休みの自由研究をワンペーパーにまとめるという取組をしているクラスもあり、日頃から他者に伝える・伝わることを意識したコミュニケーションについて工夫している表れだと感じました。

このほか、南小学校では、ICTの活用が日常的に行われていることや、地域の生産者、経営者、青年会議所等と連携して社会のために学びを活かす視点からプロジェクト学習が進められるなど、児童の探究する力を育て、学びを深めていく取組が全学年で一貫して行われていることがうかがわれ、今後の更なる教育活動の充実が期待されます。

南小学校の教育活動の様子については、岩見沢市ホームページ内の学校のページもご覧ください。

上砂川町立上砂川中学校を訪問しました(2022年9月27日)

上砂川中学校では、生徒同士が、そして学校と家庭・地域が共に手を取り合い歩み続けられるようなつながりづくりを目指して教育活動が進められています。

訪問時も、1人1台端末を活用しながら生徒個々に応じた学習を進めるとともに、理解が深まった生徒、解決に至った生徒が悩んでいる生徒を支援するという教え合い・学び合いの活動を進めていたほか、学習に当たって、どのようなことを身に付けたいかなどについて自ら計画を立てるという活動を通じて、何を学ぶかだけでなく、どう学ぶかということにも視点を当て、より主体的な学びを実現しようという取組を進めており、今後、生徒の学びがより効果的に展開されることが期待されます。

上砂川中学校の教育活動の様子については、学校の公式サイト(ブログ)もご覧ください。

新十津川町立新十津川中学校を訪問しました(2022年9月16日)

新十津川中学校では、「生徒が挑戦意欲を高め、創造性を発揮する教育」の実現に向け、生徒一人一人の個性・特性を伸ばす活動の充実を目指しています。

実際の教育活動では、1人1台端末を用いて自分の学びや考えを確かめる活動が進められているほか、町の図書館司書と連携した読書活動の充実にも取り組むなど、生徒がそれぞれの学びを深められるよう工夫されています。

新十津川町では、中一ギャップの解消を図るため、中学校教諭の小学校授業乗り入れを積極的に行うなど、小中一貫型教育に力を入れており、今後、小学校との連携が一層進められることにより、更なる教育活動の充実が期待されます。

新十津川中学校の教育活動の様子については、学校の公式サイトもご覧ください。

妹背牛町立妹背牛中学校を訪問しました(2022年9月15日)

妹背牛中学校では、心理的安全性の高い職場づくりに取り組み、その精神が学校づくりにも活かされており、教職員と生徒との人間関係づくりを大切にしています。1人1台端末や電子黒板などICTの活用も進められており、訪問時もICT機器を活用した学習活動に取り組んでいました。妹背牛町では、将来的に小学校と中学校が一体となって一貫した教育を行う。

小中一貫教育制度の導入に向けた準備が進められており、今後、小・中連携の更なる推進により、教育活動の一層の充実が期待されます。

雨竜町立雨竜小学校・中学校を訪問しました(2022年9月15日)

雨竜小学校と雨竜中学校は、平成26年(2014年)から雨竜中学校を増改築する形で併設校舎を利用しています。基本的には小学校・中学校それぞれのエリアで教育活動が行われていますが、体育館、音楽室など共用するスペースも多く配置されており、小・中が連携・協働した教育活動が進められています。

ICTの活用も積極的に進められており、小・中ともに、コロナ禍にあっても授業のライブ配信を行うなどして学びの保障に努めています。

訪問時には、小学校の学習発表会に向けた活動が行われていましたが、児童が自主的かつ計画的に活動を進めるなど、主体的な学びにも配慮されており、ICT活用の推進と併せ、今後の更なる教育活動の充実が期待されます。

雨竜小学校・中学校の教育活動の様子については、雨竜町のウェブページ内に設けられている学校のページもご覧ください。

浦臼町立浦臼小学校を訪問しました(2022年9月12日)

浦臼小学校では、地域を舞台とした体験学習や、校外の様々な機関と連携した教育活動が展開されています。例えば、6年生の修学旅行では、札幌地下歩行空間で地元産品の販売実習を行うことで自分の暮らす地域の産業について理解を深めるとともに自己表現の場を創出するなどの活動に取り組んでいます。

また、ICTの活用を始めとした最新の教育も積極的に取り入れており、ICT支援員による情報モラル教室の実施や、国語専科教員の活用を軸とした教科担任制の導入など、新時代を見据えた教育活動が進められ、日々の活動の中で主体的に学びに取り組む姿勢を育むよう工夫しており、今後の更なる教育活動の充実が期待されます。

夕張市立ゆうばり小学校を訪問しました(2022年9月8日)

ゆうばり小学校は、平成23年(2011年)4月に、当時夕張市内にあった6校の小学校が統合して開校した学校です。基礎学力の定着に力を入れた学習活動が進められているほか、地域の様々な教育資源を活かした活動が積極的に行われています。

現在、これまでの取組を活かすことはもとより、市内にある中学校や高校への接続や交流、相互連携を意識した切れ目のない教育活動、そして、地域の教育資源の更なる活用についても取組が進められており、今後、より効果的な教育活動の展開が期待されます。

ゆうばり小学校の教育活動の様子については、夕張市のウェブページ内に設けられている小学校のページもご覧ください。

三笠市立萱野中学校を訪問しました(2022年9月6日)

萱野中学校は、同じ校区に所在する岡山小学校との小中一貫教育や、地域と連携・協働した教育活動に早くから取り組むなど、次代を見据えた教育を推進しています。

ICTの導入・活用についても積極的に進められており、生徒が個々に考え表現した内容を素早く全体で共有し学びを深めていくなど、個別最適な学びと協働的な学びを有機的に結び付けていく取組も行われており、今後、取組の更なる充実が期待されます。

萱野中学校の教育活動の様子については、三笠市のウェブサイト内の学校紹介ページもご覧ください。

砂川市立豊沼小学校を訪問しました(2022年9月6日)

豊沼小学校では、基礎・基本を重視した授業づくりのほか、スクールソーシャルワーカーや放課後デイサービスなど、市内の福祉関係者・機関との連携による特別支援教育の充実にも取り組んでいます。

また、1人1台端末を活用した主体的な学習にも力を入れており、訪問時も、現に日本各地に大雨をもたらしていた台風を題材として調べ学習を行い、実際の生活体験と学校での学びの結び付きを実感させるなど、ICT導入による効果を高める工夫がなされていました。児童も積極的かつ主体的に学習に取り組んでおり、今後、取組の更なる充実が期待されます。

長沼町立長沼小学校を訪問しました(2022年9月1日)

長沼小学校は、令和2年(2020年)に、町内の5小学校が統合して開校した学校です。開校とコロナ禍の始まりが同時期となってしまったため開校式典が行えないなどの困難を乗り越え、地域との連携力、教職員の組織力、確かな学力を育む教師力の充実に取り組んでいます。

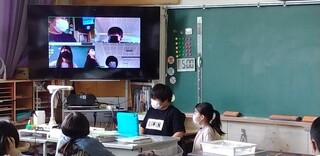

今回の訪問時には、複数の場所を結んだオンライン会議や、人1台端末を活用して個別最適な学びと協働的な学びの実現を目指す授業など、ICT機器の活用により学習効果をより一層高めようとする実践的な取組が日常的に行われていることがうかがわれました。今後、取組の更なる充実が期待されます。

長沼小学校の教育活動については、学校の公式サイトもご覧ください。

南幌町立南幌中学校を訪問しました(2022年8月30日)

南幌中学校では、1人1台端末をより効果的に活用し個別最適な学びを実現するため、AI教材の導入を積極的に進めており、小・中が連携した教育活動にも力を入れています。そのほか、学習内容の確実な定着を図るための公設塾の開設や、地域の人材と連携し、少年団活動との継続性を確保する部活動の推進などにも取り組んでいます。

9月2日の学校祭は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、残念ながら無観客開催となりましたが、生徒会など生徒が自主的に企画する内容が大きく取り入れられており、真に生徒が主役となった教育活動が展開されています。

南幌中学校の生徒が活躍する様子については、学校の公式サイトもご覧ください。

南幌高校を訪問しました(2022年8月30日)

南幌高校は、令和4年度(2022年度)末での閉校が予定されており、現在の在校生は3年生の6人のみとなっていますが、少人数の利点を活かして生徒一人一人の個性に応じた教育が展開されており、生徒たちはこれまで地域学である「南幌学」の取組などを通じて、地域の方々からも高い評価を受けてきました。

学校の最終年度となる今年度の学校祭は、同じく今年で閉校となる道外の高校をゲストに招いての開催となりましたが、リモートでの打合せを実施するなど準備を入念に進め、最後の学校祭を成功させるべく生徒が一丸となって取り組みました。こうした取組をはじめ、生徒たちは自らの高校生活と、学校の歴史の集大成に向けて、残された一日一日を大切にしながら学びに取り組んでいます。

南幌高校の教育活動の様子については、学校の公式サイトもご覧ください。

赤平市立赤平小学校を訪問しました(2022年8月29日)

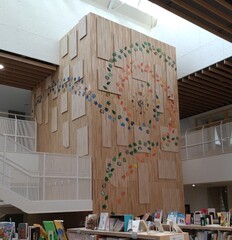

赤平小学校は、令和4年(2022年)4月に、赤平市内にあった茂尻・豊里・赤間の3小学校が統合して開校した学校です。情報スペースの壁面を飾るレリーフは、児童が描いた葉で構成されています。3色の葉は、統合した3小学校のシンボルとのことで、それぞれの学校の歴史への敬意が表れています。

本校では、統合前の各小学校の伝統を尊重しつつも、前例や慣例にとらわれずに、新たな学校文化を創造していこうという精神で学校づくりが進められており、1人1台端末を活用した学習活動など、未来の学校の姿をイメージした学びにも、意欲的に取り組んでいます。

奈井江町立奈井江小学校を訪問しました(2022年8月24日)

奈井江小学校では、8月の夏季休業明け、夏休み作品展が開催されました。児童は、作品を見るだけでなく実際に手に取って動かしてみて、それぞれの作品に込められた工夫に感心するなど、新たな気付きや学びを得ていたようです。

奈井江小学校の授業では、教科書のほか、資料集などの副教材や放送教育教材、1人1台端末を活用した調べ学習など、デジタルとアナログを融合した学びにも積極的に取り組んでいます。こうした取組を通じて、児童の学びがより深まっていくことが期待されます。

歌志内市立歌志内学園を訪問しました(2022年8月24日)

歌志内学園は、令和3年(2021年)4月に開校した義務教育学校で、小・中9年間を一貫した教育活動が展開されています。1人1台端末などICTを活用した学習も積極的に取り入れられているほか、隣接地に認定こども園「あおぞら」が所在するなど、幼・小・中が一貫した教育の展開も大いに期待されています。

歌志内学園の児童生徒が活躍する様子については、学園の公式サイトもご覧ください。

管内学校の事業・行事の様子

南幌高校 閉校記念式典が挙行されました(2022年11月19日)

令和4年(2022年)11月19日、南幌高校の閉校記念式典が同校体育館で挙行されました。感染症対策のため参列者間の距離を十分に確保したり、校歌斉唱も生徒のみとするなど制限のある中での式典でしたが、その校歌斉唱ではわずか6人の澄んだ生徒の歌声が体育館に響き渡っていました。

また、生徒たちが披露した「南幌太鼓」では、勇壮な響きの中にも固いチームワークが感じられ、生徒たちが3年間の高校生活の中で互いに強い絆を築いてきたことがうかがわれる感動のひとときとなりました。高校生活は残りわずかな期間となりましたが、生徒たちは卒業までさらに学びを深め、新たな世界へと力強く羽ばたいていくことでしょう。

南幌高校の教育活動の詳細については、学校の公式サイトもご覧ください。

岩見沢東高校 創立全日制100周年・定時制80周年記念式典が挙行されました(2022年10月15日)

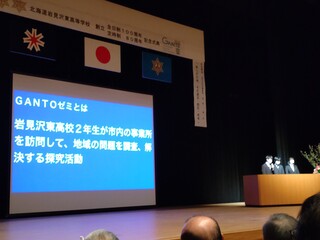

令和4年(2022年)10月15日、岩見沢市民会館(まなみーる)にて、岩見沢東高校の創立全日制100周年・定時制80周年記念式典が挙行されました。

式典では、今年度から新たに取り組んでいる探究学習「GANTOゼミ」の学習成果について、代表のグループから発表が行われたほか、記念映像の上映や、全日制・定時制それぞれの生徒会長から、この記念すべき年を迎えた熱い思いを込めた挨拶が行われるなど、同校の歴史と伝統、そして未来への希望があふれたひとときとなりました。

また、式典に先立ち、同校卒業生で、日本の地質学の第一人者である 木村 学 東京大学名誉教授から記念講演をいただきました。生徒たちにとっては、貴重な学びの機会であった同時に、日本だけでなく世界的なレベルで活躍している多くの先輩の存在に改めて思いを馳せる機会となったものと思います。

岩見沢東高校の教育活動の詳細については、学校の公式サイトもご覧ください。

滝川西高校創立50周年記念が挙行されました(2022年10月1日)

令和4年(2022年)10月1日に滝川西高校の創立50周年記念式典が同校の体育館で開催されました。本校は普通科と情報マネジメント科からなる市立高校で、学科の特性を活かした特色ある教育活動やグローバル人材の育成に向けた学びを推進しており、特に、英語教育や国際理解教育に力を入れ、アメリカの短期留学やスウェーデンの姉妹校交流などを行っています。また、約9割の生徒が部活動に加入するなど部活動も盛んで、硬式野球部をはじめ、サッカー部や書道部などが全道や全国大会出場を果たしています。

式典では、長谷川生徒会長から「良き伝統を後輩へと引き継ぎ、これらからの滝川西高校をより良きものへと築き上げていきたい」という力強い決意が伝えられました。